Franz LISZT : Tarentelle, Rhapsodie Espagnole, Nuages gris, Sonnet de Pétrarque n°104, Vallée d’Obermann, Cinq chants populaires, Abschied, Der Wanderer (Schubert transcr. par Liszt). Alain BONARDI : Tombeau de Nuages, Creusé vers l’étoile, Toute forme change. Emmanuelle Swiercz. Intrada INTRA055

Le programme s’ouvre sur la virtuosité survoltée de la Tarentelle pour aller jusqu’à la simplicité candide de l’Abschied (sur un chant populaire russe) de 1885. Le « voyage » évoqué par le titre de ce récital parcourt donc autant une vie de l’esprit que le nomadisme du concertiste dont les œuvres choisies retracent plusieurs étapes.

Le programme s’ouvre sur la virtuosité survoltée de la Tarentelle pour aller jusqu’à la simplicité candide de l’Abschied (sur un chant populaire russe) de 1885. Le « voyage » évoqué par le titre de ce récital parcourt donc autant une vie de l’esprit que le nomadisme du concertiste dont les œuvres choisies retracent plusieurs étapes.

La Rhapsodie Espagnole de 1863, trop négligée, mérite une remise à l’honneur dépassant le pittoresque d’un "morceau de concert" car, de par sa date, elle porte en germe des évolutions harmoniques préfigurant le Liszt plus tardif : Emmanuelle Swiercz joue la carte d’un pianisme "tonique", sans négliger les digressions méditatives, mais l’Espagnol Luis Fernando Pérez, lors d’un récent récital à l’Auditorium du Louvre, sculptait les ombres et les bossages de ladite Rhapsodie espagnole en creusant le travail du son jusqu’à des extrêmes d’une densité insoupçonnée, quasiment d’essence wagnerienne. Les Cinq chants populaires hongrois de 1873 sonnent comme un retour nostalgique aux origines, non comme une effluve folklorisante, et mériteraient aussi de réapparaître plus souvent sur les estrades. Le toucher d’Emmanuelle Swiercz, forgé dans un alliage resplendissant, génère des couleurs qui lui jouent parfois des tours en freinant sa plongée dans les replis plus secrets de l’être lisztien : ainsi met-elle du temps à nous convaincre de la suivre dans le Sonnet de Pétrarque n°104. L’interprétation de Nuages gris reste un peu superficielle : il y faut plus d’intime densité dans l’expérience de la vie...

La pianiste a demandé au compositeur Alain Bonardi de prolonger les climats de trois des pièces de Liszt : repartant des derniers accords de Nuages gris, il crée un Tombeau de Nuages d’une belle atmosphère harmonique, encore que le procédé soit un peu facile. Mêmes remarques pour Creusé vers l’étoile prolongeant le Sonnet de Pétrarque. La Vallée d’Obermann n’atteint pas l’autorité souveraine que l’on souhaiterait : le souffle profond qui souleva les interprétations grandioses d’illustres devanciers ne se ressent pas ici, même si on ne saurait rien trouver à contester, et la pianiste séduit plutôt dans le registre de la délicatesse rêveuse. Cette fois, les propositions musicales déduites par Alain Bonardi ne brillent pas par leur nécessité.

La transcription du Wanderer de Schubert constitue peut-être l’interprétation la plus convaincante de ce disque, avec de chaudes atmosphères admirablement tenues, et une beauté du message intérieur qui nous laisse comprendre ce vers quoi se dirige sans nul doute cette pianiste très douée. En somme, un disque peut-être enregistré un peu précocément tant son ambitieux programme requiert d’étoffe humaine, d’approfondissement musical et spirituel : Emmanuelle Swiercz sent tout cela, le cherche, s’engage sur la bonne voie, mais dans dix ans, elle aura accompli le cheminement psychique et pianistique qui lui permettra d’aller au fond de ses intentions. On la suivra donc avec une écoute attentive.

Le livret, qui nous livre quelques exemples musicaux des éléments de Liszt retravaillés par Alain Bonardi, offrirait une sympathique introduction, n’étaient quelques amateurismes... et une énorme bourde, à savoir attribuer au Florentin Dante Alighieri le Sonnet 104 de son cadet d’Arezzo (donc toscan également), Francesco Petrarca ! La lecture de Dante viendra ensuite, dans la même Année de Pèlerinage, mais n’a rien à faire ici ! On lira plus avantageusement l’interview en duo d’Emmanuelle Swiercz et Alain Bonardi dans Péché de classique d’avril 2012, où la pianiste exprime avec beaucoup de sensibilité l’équilibre intérieur à trouver pour rendre le lyrisme poétique de Liszt.

La prise de son de Nicolas Thelliez se veut très présente, mais à prendre de trop près un Steinway, on s’expose à recueillir aussi ce qu’il a de plus "claquant" !

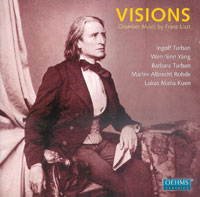

Franz LISZT : « Visions ». Duo-Sonate pour violon et piano ; 9ème Rhapsodie Hongroise "Carnaval de Pest" pour violon, violoncelle et piano ; Deux Élégies pour violoncelle et piano ; Valse Caprice n°6, arr. de David Oïstrakh pour violon et piano ; Angelus ! Prière aux anges gardiens pour quatuor à cordes ; La lugubre gondola pour violoncelle et piano ; Richard Wagner-Venezia pour piano ; Am Grabe Richard Wagners pour quatuor à cordes. Ingolf Turban, Barbara Turban (violons), Wen-Sinn Yang (violoncelle), Martin-Albrecht Rohde (alto), Lukas Maria Kuen (piano). Oehms OC 415.

Le nom de Liszt ne vient pas immédiatement à l’esprit dès lors qu’on pense aux cordes. Or, mise à part l’adaptation de la si viennoise Valse Caprice par David Oïstrakh, toutes les pièces ici présentées sont des versions alternatives laissées par Liszt lui-même.

Le nom de Liszt ne vient pas immédiatement à l’esprit dès lors qu’on pense aux cordes. Or, mise à part l’adaptation de la si viennoise Valse Caprice par David Oïstrakh, toutes les pièces ici présentées sont des versions alternatives laissées par Liszt lui-même.

Œuvre originale, pourtant, que celle ouvrant le disque ; on pourrait même la qualifier d’objet musical non identifié : en effet, Liszt a laissé sa Duo-Sonate de jeunesse (1832-35) à l’état de manuscrit inabouti, obligeant les violonistes à proposer leurs solutions. La partie de piano, il est vrai, happe l’attention ! Cette composition bizarrement hétéroclite, dont les quatre mouvements empruntent au principe de la variation, assaisonne d’effluves typiquement hongroises les emprunts à la Mazurka op. 6 n°2 de Chopin : curieux mélange des folklores mittel-européens ! C’est qu’à 21 ans, Liszt voulait rendre hommage aux maîtres qu’il se reconnaissait parmi les virtuoses-compositeurs de son temps : Paganini et Chopin. Des idées irréductiblement personnelles, une conception de la forme cherchant déjà à dépasser les conventions de la sonate, se télescopent avec des bribes échappées des salons du temps et des emprunts aux traits violonistiques du maître gênois. Écoutez le 4ème mouvement, où les "roulés-boulés" dans le grave du piano – aguichant procédé typique de Liszt –, et le long chant en harmoniques ou le bariolage en rapides arpèges au violon – imités de Paganini – disent tout de cette rencontre entre les deux "stars" de la virtuosité romantique. Ingolf Turban, si familier de l’interprétation paganinienne, se meut avec aisance dans ce qui en est une effluence.

On peut être déconcerté d’entendre la 9ème Rhapsodie hongroise en trio, mais cette réécriture (postérieure de peu d’années à l’original pianistique) étoffe la polyphonie d’une version primitive du célèbre "Carnaval de Pest" (1847), et, une fois la surprise passée, on se laisse séduire. Saluons en Lukas Maria Kuen un pianiste qui ne se cantonne pas au rôle d’accompagnateur mais appose sa patte d’interprète avec un remarquable talent.

À l’autre extrême du parcours lisztien, les Deux Élégies, déplorations d’une noble dignité dont les versions avec violoncelle naquirent parallèlement aux rédactions pour piano seul (1874 et 1877), apportent un grand moment d’émotion intensément pure, soutenue par le son de Wen-Sinn Yang, au modelé si chargé d’expressive plénitude ; le pianiste met une sobre délicatesse à l’accompagner. Ces pièces témoignent déjà du processus de décantation en marche dans le langage de Liszt, et l’on en retrouve l’aboutissement au travers des trois pièces concluant le programme : La lugubre gondola (1882), il est vrai, s’accomode particulièrement bien de la "vocalité" du violoncelle, surtout lorsqu’elle est modulée comme ici de la détresse à la prescience éthérée de l’adieu ! Richard Wagner-Venezia (1883) s’insère dans sa seule version pianistique: Lukas Maria Kuen l’aborde avec un tact infini, faisant monter le deuil du plus profond de l’intime. S’y enchaîne son conséquent naturel, Am Grabe Richard Wagners (1883), dans l’adaptation pour quatuor à cordes qu’en fit l’auteur: les allusions à Lohengrin et Parsifal y trouvent tout leur sens.

C’est aussi dans ses dernières années que Liszt adapta pour quatuor (entre 1880 et 1882) l’Angelus ouvrant le troisième volume (lui-même tardif : 1877-1882) des Années de Pèlerinage. On oublie l’écriture pianistique devant l’homogénéité de cette progression admirablement dessinée aux cordes.

Une prise de son idéale rend justice à ces magnifiques interprétations, qui apportent une contribution marquante aux prolongements de l’Année Liszt.

Franz LISZT : Works for piano and violin. Duo-Sonate, Grand Duo concertant, Sonnet n°104 de Pétrarque (arr. Jura Margulis), Rhapsodie Hongroise sur "Die Drei Zigeuner" (arr. Jenő Hubay), Epithalame, Romance oubliée, La Lugubre gondola. Jura (piano) et Alissa (violon) Margulis. Oehms OC 403

Curieusement, l’enregistrement du disque "Visions" ci-dessus chroniqué intervenait, chez le même producteur, quelques mois après celui d’un programme le recoupant par certains versants, notamment la Duo-Sonate : les Margulis, frère et sœur, forcent l’aspect Zigeuner, probablement dans le but de le faire échapper à "l’ameublement" d’époque et au côté paganinien, mais le jeu du pianiste gêne par quelque affectation. Paradoxalement, une monotonie s’installe, peut-être parce que leur interprétation – contrairement à celle de leurs collègues germaniques – ne décolle pas du monothématisme (la fameuse Mazurka op.6 n°2 de Chopin "magyarisée" !) et délaisse le pétillement de l’esprit parisien. À peine postérieur (1837), le Grand Duo concertant sur la romance Le Marin du violoniste français Charles Philippe Lafont – fondé encore une fois sur le principe de la variation – se prête mieux à un traitement romantique en ce qu’il annonce les paraphrases pour piano dont Liszt deviendra le champion. On se serait passé de l’arrangement par Jura Margulis du Sonnet 104 de Pétrarque, tant son jeu artificiel et grandiloquent handicape cette plage ; on a (heureusement) entendu maintes interprétations plus noblement senties : à titre de comparaison, le Sonnet se traîne ici sur 8’59", tandis que Nicolas Stavy (autrement plus juste et profond) le déclame en 7’27", Emmanuelle Swiercz en 7’52" et Sergio Tiempo (lire ci-dessous) en 5’57". "Die Drei Zigeuner" – l’arrangement de Jenő Hubay à partir de cette mélodie étant trompeusement baptisé Rhapsodie hongroise – remplit typiquement la fonction du morceau de virtuosité destiné à faire briller le violoniste, et Alissa Margulis y brille en effet. On préfère néanmoins la substance musicale de l’Épithalame offerte en 1872 par Liszt au violoniste Eduard Reményi à l’occasion de son mariage, ou de la Romance oubliée de 1880. La lugubre gondola flotte ici un peu à la surface des eaux : le violoncelle y apporte plus de profondeur que le violon, et de surcroît, le jeu de Jura Margulis n’est guère le plus dense que l’on ait entendu dans cette poignante pièce ; il s’exalte même dans une sorte d’appassionato hors de propos avant de retomber vers une fin mieux réussie. Un disque intéressant, certes, mais guère un vecteur d’émotions aussi diverses que ne l’était le CD "Visions".

Curieusement, l’enregistrement du disque "Visions" ci-dessus chroniqué intervenait, chez le même producteur, quelques mois après celui d’un programme le recoupant par certains versants, notamment la Duo-Sonate : les Margulis, frère et sœur, forcent l’aspect Zigeuner, probablement dans le but de le faire échapper à "l’ameublement" d’époque et au côté paganinien, mais le jeu du pianiste gêne par quelque affectation. Paradoxalement, une monotonie s’installe, peut-être parce que leur interprétation – contrairement à celle de leurs collègues germaniques – ne décolle pas du monothématisme (la fameuse Mazurka op.6 n°2 de Chopin "magyarisée" !) et délaisse le pétillement de l’esprit parisien. À peine postérieur (1837), le Grand Duo concertant sur la romance Le Marin du violoniste français Charles Philippe Lafont – fondé encore une fois sur le principe de la variation – se prête mieux à un traitement romantique en ce qu’il annonce les paraphrases pour piano dont Liszt deviendra le champion. On se serait passé de l’arrangement par Jura Margulis du Sonnet 104 de Pétrarque, tant son jeu artificiel et grandiloquent handicape cette plage ; on a (heureusement) entendu maintes interprétations plus noblement senties : à titre de comparaison, le Sonnet se traîne ici sur 8’59", tandis que Nicolas Stavy (autrement plus juste et profond) le déclame en 7’27", Emmanuelle Swiercz en 7’52" et Sergio Tiempo (lire ci-dessous) en 5’57". "Die Drei Zigeuner" – l’arrangement de Jenő Hubay à partir de cette mélodie étant trompeusement baptisé Rhapsodie hongroise – remplit typiquement la fonction du morceau de virtuosité destiné à faire briller le violoniste, et Alissa Margulis y brille en effet. On préfère néanmoins la substance musicale de l’Épithalame offerte en 1872 par Liszt au violoniste Eduard Reményi à l’occasion de son mariage, ou de la Romance oubliée de 1880. La lugubre gondola flotte ici un peu à la surface des eaux : le violoncelle y apporte plus de profondeur que le violon, et de surcroît, le jeu de Jura Margulis n’est guère le plus dense que l’on ait entendu dans cette poignante pièce ; il s’exalte même dans une sorte d’appassionato hors de propos avant de retomber vers une fin mieux réussie. Un disque intéressant, certes, mais guère un vecteur d’émotions aussi diverses que ne l’était le CD "Visions".

Franz LISZT : Romance oubliée pour alto et piano, Les pleurs des femmes ; Johannes BRAHMS : Zwei Gesänge op. 91 ; Christian JOST : Hamlet Echoes ; Charles Martin LOEFFLER : Quatre Poèmes op.5, La chanson des ingénues, Harmonie du soir ; Frank BRIDGE : 3 mélodies ; Dmitri CHOSTAKOVITCH : Chant d’Ophélie. Stella Doufexis (mezzo-soprano), Pauline Sachse (alto), Daniel Heide (piano). Avi-music en co-production avec Deutschlandradio Kultur 8553234 (distr. Codaex).

Nous retrouvons la Romance oubliée, cette fois transposée pour alto et piano, puis mise en parallèle de la longue romance Les pleurs des femmes pour voix et piano à laquelle Liszt a emprunté le thème, mais en l’améliorant par la concision et la saveur harmonique de ses années de vieillesse (car la mélodie est trop longue, avec son accompagnement plutôt conventionnel). L’intérêt de ce beau programme réside toutefois ailleurs : tout le monde connaît les deux Gesänge de Brahms enveloppant la voix de mezzo-soprano d’un double accompagnement instrumental, alto et piano. Or, les artistes ont voulu nous démontrer que cet effectif original a été repris avec bonheur par des compositeurs fort divers. Charles Martin Loeffler (1861-1935), violoniste ballotté par les déchirements entre l’Allemagne et l’Alsace, finit par émigrer aux États-Unis : sa musique répercute l’ambiguïté d’influences (françaises et allemandes) qui marque l’histoire alsacienne ; ses mélodies avec alto avaient déjà été enregistrées par François Le Roux, flanqué de Jeff Cohen et Joël Soultanian, mais chez un label si confidentiel que l’on est fort heureux de les voir réapparaître grâce aux merveilleux musiciens du présent disque allemand. Les deux mélodies isolées demeurent ancrées dans un langage très "fin de siècle", mais on trouvera de vrais chefs-d’œuvre de puissance suggestive dans l’op. 5 : notamment La cloche fêlée (Baudelaire) qui n’est pas loin de s’élever à la beauté dramatique d’une autre cloche chantée par Henri Duparc, Le son du cor s’afflige vers les bois (Verlaine) à la plane désolation si teintée de debussysme, et la Sérénade, chanson macabre (« Cruelle et câline ») sur des vers de Verlaine. Frank Bridge, le maître de Britten, a laissé des œuvres instrumentales bien peu révolutionnaires : on découvrira ici trois mélodies (inspirées de Matthew Arnold, Heinrich Heine, Percy Bysshe Shelley) au riche entrelacs chargé d’un lyrisme post-romantique vibrant d’émotion. Le Chant d’Ophélie provient du cycle op. 127 de Chostakovitch où il est en réalité accompagné par le violoncelle.

Nous retrouvons la Romance oubliée, cette fois transposée pour alto et piano, puis mise en parallèle de la longue romance Les pleurs des femmes pour voix et piano à laquelle Liszt a emprunté le thème, mais en l’améliorant par la concision et la saveur harmonique de ses années de vieillesse (car la mélodie est trop longue, avec son accompagnement plutôt conventionnel). L’intérêt de ce beau programme réside toutefois ailleurs : tout le monde connaît les deux Gesänge de Brahms enveloppant la voix de mezzo-soprano d’un double accompagnement instrumental, alto et piano. Or, les artistes ont voulu nous démontrer que cet effectif original a été repris avec bonheur par des compositeurs fort divers. Charles Martin Loeffler (1861-1935), violoniste ballotté par les déchirements entre l’Allemagne et l’Alsace, finit par émigrer aux États-Unis : sa musique répercute l’ambiguïté d’influences (françaises et allemandes) qui marque l’histoire alsacienne ; ses mélodies avec alto avaient déjà été enregistrées par François Le Roux, flanqué de Jeff Cohen et Joël Soultanian, mais chez un label si confidentiel que l’on est fort heureux de les voir réapparaître grâce aux merveilleux musiciens du présent disque allemand. Les deux mélodies isolées demeurent ancrées dans un langage très "fin de siècle", mais on trouvera de vrais chefs-d’œuvre de puissance suggestive dans l’op. 5 : notamment La cloche fêlée (Baudelaire) qui n’est pas loin de s’élever à la beauté dramatique d’une autre cloche chantée par Henri Duparc, Le son du cor s’afflige vers les bois (Verlaine) à la plane désolation si teintée de debussysme, et la Sérénade, chanson macabre (« Cruelle et câline ») sur des vers de Verlaine. Frank Bridge, le maître de Britten, a laissé des œuvres instrumentales bien peu révolutionnaires : on découvrira ici trois mélodies (inspirées de Matthew Arnold, Heinrich Heine, Percy Bysshe Shelley) au riche entrelacs chargé d’un lyrisme post-romantique vibrant d’émotion. Le Chant d’Ophélie provient du cycle op. 127 de Chostakovitch où il est en réalité accompagné par le violoncelle.

Stella Doufexis, cantatrice allemande d’origine grecque, est l’une des plus sensibles musiciennes que l’on puisse entendre dans le répertoire mélodique (que ce soit le Lied germanique, le chant américain, ou des territoires moins courus comme ici), sa voix offre une chaude séduction parfaitement égale sur tout le registre (quelques petits défauts de prononciation pourraient encore être corrigés), et elle s’est entourée d’un pianiste de Weimar, Daniel Heide, qui sait épouser les subtilités modulées de ses moindres inflexions, ainsi que de l’altiste solo de l’Orchestre de la Radio de Berlin, Pauline Sachse, au timbre d’un grain sombre. Mais le programme ne s’arrête pas là : Stella Doufexis a récemment créé le rôle (travesti) d’Hamlet dans un opéra de son mari Christian Jost (né en 1963), lequel a tiré des Échos

de son ouvrage pour le trio de ce disque : les quelque treize minutes ici interprétées nous donnent très envie d’entendre l’opéra tant elles nous traversent d’évocations dramatiques ; la palette des modes de jeu au piano (résonances grondantes, pizz. dans l’intérieur de l’instrument, effets de cymbalum) campe les atmosphères psychologiques et orchestrales autour de la partie vocale qui – pour originale et puissamment expressive qu’elle soit – respecte l’organe de l’artiste sollicité sur un très vaste ambitus, tandis que l’altiste joue un rôle tantôt de partenaire contrepointant la voix, tantôt de composant timbrique. Un tel disque, on le voit, balaye un large spectre d’esthétiques et d’émotions musicales, servies par des interprètes à l’engagement communicatif et une prise de son irréprochable.

Franz LISZT : Totentanz (*), Trois Sonnets de Pétrarque ; TCHAÏKOVSKY : Concerto n°1 (**). Sergio Tiempo, Orchestra della Svizzera italiana, dir. Ion Marin (*) et Alexandre Rabinovitch-Barakovsky (**). Avanti classic 5414706 10382 (distr. Codaex).

Trois captations (dont les concertos en "live") de la Radio Suisse italienne nous permettent de retrouver à des âges différents le protégé venezuelien de Martha Argerich. En guise d’entrée en scène, une Totentanz à couper le souffle (prise à Lugano en 2004) : de grandeurs dantesques en recherches de sfumato, d’intrépidités hallucinées en échappées au rubato extatique, Sergio Tiempo s’impose en lisztien de haut vol. Le piano clame son romantisme à pleins poumons, mais avec une virtuosité confondante dans l’aménagement des détails. Le rubato de Sergio Tempio, extrêmement animé, vit d’ailleurs de phosphorescences dans les évolutions dynamiques lui conférant une captivante portée dramatique : on reconnaît ici la griffe de l’enseignement de Martha Argerich, notamment dans l’art de propulser des coups de patte félins ou de faire cracher le feu à un trait staccato. La direction cravachante, passionnée, de Ion Marin, constitue un motif complémentaire de préférer cette version à tant d’autres. Seul bémol : l’instrument placé sous les doigts de Sergio Tiempo souffre de graves creux que tout le talent de l’artiste ne saurait compenser.

Trois captations (dont les concertos en "live") de la Radio Suisse italienne nous permettent de retrouver à des âges différents le protégé venezuelien de Martha Argerich. En guise d’entrée en scène, une Totentanz à couper le souffle (prise à Lugano en 2004) : de grandeurs dantesques en recherches de sfumato, d’intrépidités hallucinées en échappées au rubato extatique, Sergio Tiempo s’impose en lisztien de haut vol. Le piano clame son romantisme à pleins poumons, mais avec une virtuosité confondante dans l’aménagement des détails. Le rubato de Sergio Tempio, extrêmement animé, vit d’ailleurs de phosphorescences dans les évolutions dynamiques lui conférant une captivante portée dramatique : on reconnaît ici la griffe de l’enseignement de Martha Argerich, notamment dans l’art de propulser des coups de patte félins ou de faire cracher le feu à un trait staccato. La direction cravachante, passionnée, de Ion Marin, constitue un motif complémentaire de préférer cette version à tant d’autres. Seul bémol : l’instrument placé sous les doigts de Sergio Tiempo souffre de graves creux que tout le talent de l’artiste ne saurait compenser.

Intermède soliste entre deux œuvres concertantes, les Trois Sonnets de Pétrarque (enregistrés en studio le 26 juillet 2011) confirment les affinités lisztiennes du pianiste qui nous enchante par sa sonorité riche et pleine. Son interprétation est un voyage qui se meut à l’échelle des vastes espaces de l’imagination. Le Sonnet n°47 se distingue par une liberté déclamatoire dans l’agogique qu’accentue l’ondoiement des dynamiques. La délicatesse du n° 123 confirmera cette palette subtile. L’entrée inquiète dans le n° 104 passe par des attentes, des volte-face "racontant" un discours qui prend soudain une ampleur foudroyante au gré de la houle soulevée par la tempête de l’esprit... et peut aussi vite se replier dans un souffle.

En 2005, le pianiste donnait un 1er Concerto de Tchaïkovsky monumental en compagnie d’Alexandre Rabinovitch-Barakovsky. Au cours du 1er mouvement, les répliques fusent, l’orchestre rugit, des éruptions de lave en fusion dévalent le clavier. Mais de verdoyantes floraisons et de tendres effusions n’en apparaissent pas moins. Le 2ème mouvement chante et caracole, plein d’imprévisibilité, avant un finale accrocheur, même si le chef d’abord, le pianiste ensuite, ne se soucient guère de tempérer le côté "charge de cavalerie" de ce mouvement.

Le livret annonce un orchestre de 41 musiciens (à 5 altos, 5 violoncelles et 3 contrebasses), mais la fougue communiquée par les deux chefs ainsi que l’exceptionnelle ampleur des prises de son propres aux techniciens des radios suisses, produisent un résultat d’une étoffe très largement "symphonique".

Sergio Tiempo introduit lui-même son disque par un texte extrêmement sympathique et pertinent sur les "instantanés" que constituent les enregistrements. Voilà trois "instantanés" chargés de fulgurances inspirées auxquels on aimera souvent revenir ! Mais pourquoi un si grand disque de piano trouve-t-il refuge chez un tout jeune label belge, soucieux de qualité quoique devant encore affirmer sa visibilité, tandis que les "majors" nous inondent aujourd’hui de publicité pour des produits que l’on qualifiera de... jetables (rappelons que, introduit par Martha Argerich et Misha Maïsky, Sergio Tiempo avait d’abord paru sous étiquettes EMI et DGG) ?

Claude DEBUSSY : Pour le piano, Estampes, L’Isle Joyeuse. Karol SZYMANOWSKI : Prélude et Fugue en ut dièse mineur, Sonate op.8. Rafał Blechacz. DGG 477 9548

L’idée d’associer deux voluptueux coloristes dont les parcours créateurs se chevauchèrent pendant une vingtaine d’années semblait heureuse dans l’intention. Le livret nous parle d’une supposée admiration de Rafał Blechacz pour Arturo Benedetti Michelangeli : les divines transparences obtenues par l’incomparable toucher du maître italien dans Debussy nous ayant laissé un souvenir enchanteur, on abordait ce disque avec gourmandise. Las ! la référence à Michelangeli n’existe que sur le papier, non dans le résultat sonore ! On est même consterné d’entendre le Prélude de Pour le piano, transformé en digitodrome, cliqueter de clinquants éclats, et la Toccata réduite à un outrancier étalage de vitesse tapageuse. On sait que notre époque en toc glorifie le tout-jouer-très-vite-et-très-fort, mais les compositeurs ici présentés appellent tout de même de la poésie avant toute chose. Suivent des Pagodes sans âme, tandis que les Jardins sous la pluie sont violentés par des averses drues qui leur ôtent toute fraîcheur et toute magie évocatrice. La diversité des attaques staccato au fil de La Soirée dans Grenade n’atteint pas le dosage porteur de suggestions insinuantes que l’on attendrait pour dépasser un insignifiant crépitement. Quant à L’Isle Joyeuse, elle commence plutôt confusément, d’un point de vue du jeu pianistique, et Blechacz lui réserve le même sort violenté qu’aux précédentes pièces, laissant à une hâte frénétique le soin de jeter sur la toile les gerbes de couleur et les éclaboussures de lumière : c’est pourtant un art de la composition (au sens pictural) que requiert ici l’espace des timbres dont le très spectral Michaël Levinas fut peut-être le peintre le plus inspiré (un disque Debussy paru chez Pierre Vérany en 2000). Parmi les pianistes de la jeune génération, Finghin Collins s’affirme comme le plus étincelant debussyste, et l’on souhaite que le disque lui donne l’occasion de diffuser ses interprétations d’un raffinement inouï.

L’idée d’associer deux voluptueux coloristes dont les parcours créateurs se chevauchèrent pendant une vingtaine d’années semblait heureuse dans l’intention. Le livret nous parle d’une supposée admiration de Rafał Blechacz pour Arturo Benedetti Michelangeli : les divines transparences obtenues par l’incomparable toucher du maître italien dans Debussy nous ayant laissé un souvenir enchanteur, on abordait ce disque avec gourmandise. Las ! la référence à Michelangeli n’existe que sur le papier, non dans le résultat sonore ! On est même consterné d’entendre le Prélude de Pour le piano, transformé en digitodrome, cliqueter de clinquants éclats, et la Toccata réduite à un outrancier étalage de vitesse tapageuse. On sait que notre époque en toc glorifie le tout-jouer-très-vite-et-très-fort, mais les compositeurs ici présentés appellent tout de même de la poésie avant toute chose. Suivent des Pagodes sans âme, tandis que les Jardins sous la pluie sont violentés par des averses drues qui leur ôtent toute fraîcheur et toute magie évocatrice. La diversité des attaques staccato au fil de La Soirée dans Grenade n’atteint pas le dosage porteur de suggestions insinuantes que l’on attendrait pour dépasser un insignifiant crépitement. Quant à L’Isle Joyeuse, elle commence plutôt confusément, d’un point de vue du jeu pianistique, et Blechacz lui réserve le même sort violenté qu’aux précédentes pièces, laissant à une hâte frénétique le soin de jeter sur la toile les gerbes de couleur et les éclaboussures de lumière : c’est pourtant un art de la composition (au sens pictural) que requiert ici l’espace des timbres dont le très spectral Michaël Levinas fut peut-être le peintre le plus inspiré (un disque Debussy paru chez Pierre Vérany en 2000). Parmi les pianistes de la jeune génération, Finghin Collins s’affirme comme le plus étincelant debussyste, et l’on souhaite que le disque lui donne l’occasion de diffuser ses interprétations d’un raffinement inouï.

Les premiers PP assez denses du Prélude de Szymanowski nous feraient espérer une relation plus congénitale du pianiste avec son compatriote ; pourtant, au fil de ce volet comme de la Fugue subséquente, un défaut nous alerte : écoutez sa manière – à l’extériorité finalement bien sommaire – de bâtir un crescendo, elle ne repose pas sur cette croissance de la motivation intérieure qui, pour soutenir le jeu des tensions et détentes chez un tel compositeur, doit irrépressiblement porter la vague musicale.

L’Allegro moderato de la Sonate op. 8 ramène le penchant à la brutalité clinquante qui indisposait dans Debussy. Le pianiste ne prend pas le temps de galber le lyrisme mélodique de l’Adagio, mais s’en tient à une déclamation bien peu nourrie d’expression intime que, de toute manière, la dureté de certaines attaques viendrait casser. Passons sur les bruits de tire-bouchon que peuvent facilement rendre les accords arpeggiando d’un aigu de piano passé au filtre microphonique (Tempo di Minuetto), pour retrouver un beau climat – et du même coup l’espoir – dans l’introduction ténébreuse au Finale : l’espoir ne dure pas longtemps. Rafał Blechacz ne se montre pas conséquent avec lui-même à ne pas faire sourdre et croître le discours à partir des ambiances qu’il semble prêt à créer. Le malheureux compositeur qui n’en peut mais sort tout bosselé d’une Fugue martelée, lui qui était le musicien des senteurs subtiles, des effluves capiteuses, de la sensualité voluptueuse, jusque dans une architecture rigoureuse comme celle-ci, où l’on reconnaît cependant des saveurs harmoniques directement issues de ses précédentes œuvres.

On peut de surcroît manifester quelque perplexité face à la prise de son du piano, qui favorise les harmoniques aigus, rendant un caractère acéré peu conforme à la poétique des deux compositeurs. Mais est-il encore question de poésie, voire de poiêtikon organon, dans ce jeu à la froideur conquérante, guerresca, qui affiche la performance comme objectif ?

On lira par ailleurs les émotions intensément senties que véhicule Frédéric Vaysse-Knitter, pénétré de l’approfondissement qu’il mène au fil de l’œuvre de Szymanowski: il se trouve que la Sonate op. 8 sera au programme du deuxième volet (à paraître en novembre 2012) de son intégrale, on en attend une tout autre dimension, à l’ample respiration organique et visionnaire...

Sylviane Falcinelli